ネットショッピングの利便性が高まる一方で、その裏には思わぬ落とし穴が潜んでいます。

今回はフリマアプリ「メルカリ」で高級デニムを購入した男性のもとに届いたのが、まさかの「グミ」だったという事例。

以上の事例を元に、現代のオンライン取引に潜むリスクと、私たちができる防止策について詳しく見ていきます。

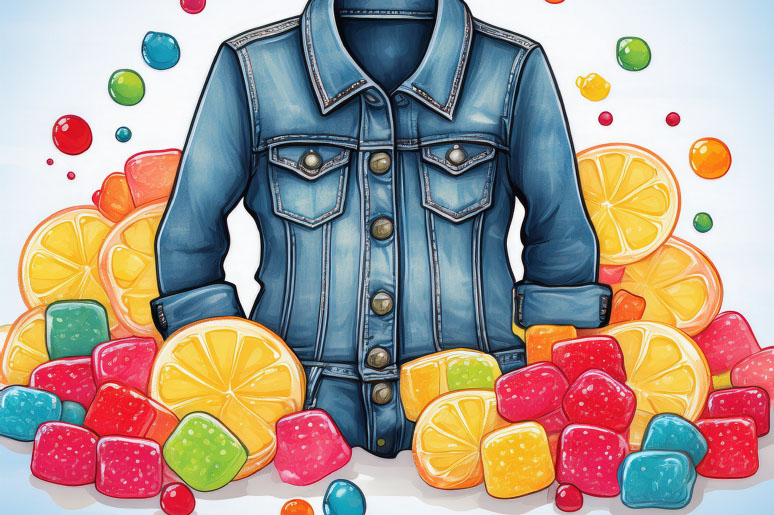

高級デニムがグミにすり替えられた驚きの事件

注文したはずのデニムが実際にはグミだった

ある男性は、フリマアプリ「メルカリ」で市場価格よりも安価な約8万円の高級デニムを見つけて購入しました。

画像や説明文から信頼できそうな出品だと判断したものの、後になって、まったく同じ画像が数時間前にも別の出品として掲載されていたことに気づき、疑念を抱きます。

男性は不審に感じたため、出品者に問い合わせを行いました。

すると「兄弟が同じ商品を持っているからだ」といった曖昧な返答が返ってきましたが、やり取りは終始かみ合わず、不信感は募る一方でした。

そして数日後、実際に届いた荷物を開封してみると、そこに入っていたのは高級デニムではなく、オレンジ味のグミの袋だったのです。

出品者は取引キャンセルを申し出るもその動機は不明

男性はすぐにメルカリの運営に相談し、さらにSNSのX上で注意喚起の投稿を行いました。

これが多くの人々の注目を集め、投稿は拡散されていきます。

拡散から間もなくして、出品者から突然「取引をキャンセルしたい」という連絡があり、結果的に男性には全額返金されることとなりました。

出品者がなぜキャンセルを申し出たのか、そしてグミを送った理由については一切明かされていません。

SNS上でも同様の被害報告が続出

同じように「グミが届いた」被害が他にも確認

今回のケースだけでなく、SNSでは「商品と異なる中身が届いた」「高額商品がまったく別の物にすり替えられていた」といった報告が他にも見られています。

その中でも特に注目を集めているのが、同じように「グミが送られてきた」という被害です。

これは単なる偶然ではなく、特定の詐欺手口として「グミすり替え詐欺」が広がっている可能性があると考えられています。

実際、被害に遭ったユーザーの多くは、出品者が同じ画像や説明文を繰り返し使用していたことを報告しており、典型的な詐欺の特徴が見受けられます。

こうした報告が増えている現状から、フリマアプリにおける取引は、想像以上にリスクを伴っていることが明らかになってきました。

メルカリの対応と今後の安全対策

利用規約違反で出品者は、制限措置

メルカリ側は、今回のような「商品説明と異なる物を送付する行為」は明確な規約違反であり、当該出品者に対しては利用制限やアカウント停止などの処分を行ったと発表しました。

実際に被害が起きてしまった場合、運営側への通報や問い合わせは極めて重要です。

また、メルカリでは商品が到着しても「受け取り評価」をしない限りは、取引完了とみなされず、出品者に代金が渡ることはありません。

そのため、商品が届いた後も、すぐに評価をせず内容を確認し、問題があればすぐに運営へ連絡を入れるよう呼びかけています。

本人確認の義務化で信頼性の向上

さらにメルカリでは、2025年3月より高額取引においては「本人確認」を必須とする新たな制度を導入しました。

これにより、悪質な出品者が匿名で取引を行うことを防止し、プラットフォーム全体の安全性を高めることを目的としています。

このような制度強化は、消費者保護の観点からも非常に有効ですが、実際にはルールの抜け道を探すような詐欺行為も依然として存在しています。

購入者自身も、制度だけに頼らず「自分で見極める目」を持つ必要があります。

安全にフリマアプリを使うために

安さに惑わされず冷静に判断する目を

今回のケースでは「相場より安価な商品」であったことが被害の入り口となっています。

もちろん、お得な掘り出し物が存在するのは事実ですが、「極端に安い価格」には理由があると疑う姿勢が重要です。

また、出品画像が他の出品でも使われていないか、商品説明が不自然に簡潔すぎないか、出品者の評価に疑問点はないかといった基本的なチェックも怠らないことが求められます。

トラブルを未然に防ぐ3つのポイント

フリマアプリを安全に利用するためには、以下の3つのポイントを意識しましょう。

1つ目は「商品到着後はすぐに中身を確認すること」です。問題があっても受け取り評価をしてしまうと、運営の介入が難しくなるため注意が必要です。

2つ目は「価格や説明に不審点がある場合は購入を控えること」です。少しでも違和感を覚えたら、その直感を信じるべきです。

3つ目は「こまめに運営へ相談する姿勢を持つこと」です。被害に遭った際は、証拠を添えて運営に速やかに報告することが、スムーズな解決につながります。

被害に遭った男性の投稿が持つ意味

SNSによる注意喚起の重要性が再認識される

今回、男性がSNSで投稿した注意喚起は大きな反響を呼び、結果的に被害が公になることとなりました。

SNSは拡散力があるため、個人が情報を発信するだけでも、多くの人の目に届き、二次被害の防止につながる可能性があります。

もちろん、中には過剰な反応や誤情報も混在するため、情報の信頼性は見極める必要がありますが、少なくとも「誰かが声を上げることで改善に繋がる」という点は非常に重要です。

この投稿がなければ、出品者による取引キャンセルや返金もなされなかった可能性があると考えられており、消費者の声が持つ力が浮き彫りになりました。

まとめ

- フリマアプリで、高級デニムを購入した男性のもとに届いたのはグミでした。

- 出品者は、取引のキャンセルを申し出ましたが動機は不明です。

- フリマアプリの高額取引には、詐欺のリスクがあります。

- 商品と異なる物が届いた場合、すぐに評価せず確認する必要があります。

- SNSでの情報共有が、被害防止につながることもあります。

- 不審に感じたら、迷わず運営に相談することが重要です。